レーシック手術は、角膜をレーザーで削り、角膜の形状を変えて屈折率を調整することで近視や遠視、乱視といった屈折異常を矯正する手術です。

メガネやコンタクトレンズを不要にし、裸眼での生活を可能にしてくれます。

日本では2000年に厚生労働省に認可され、25年以上にわたって行われている人気の手術です。

今回は、レーシック手術で乱視を治すことはできるのか、どのようなメカニズムで乱視を治療するのかについてご紹介いたします。

また、乱視の中でもレーシックで治療することが難しいケースについても解説したいと思います。

この記事でわかること

- 乱視とは

- 乱視の治療方法

- レーシック手術で乱視を治すことはできるのか

- レーシックで乱視を治療するのが難しいケース

<< 当サイトの記事はすべて眼科医が監修しております >>

乱視とは

乱視は目の屈折異常の一種で、ものを見るときの焦点が一か所に定まらず、ものがブレて見えたり、ぼやけて見えたり、二重に見えたりする現象です。

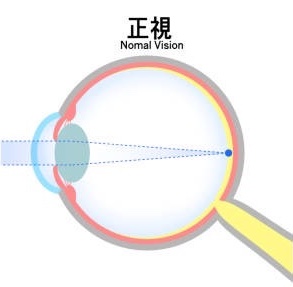

「ものが見える」という現象は、目に入ってくる光がレンズの役割を果たす「角膜」「水晶体」で屈折し、スクリーンの役割を果たす「網膜」に映され、そこに映った像が神経を伝わって脳に運ばれて、脳が「見える」と認識することです。

角膜、水晶体で屈折した光が網膜上に正しく焦点(ピント)を結ぶことができるとものがはっきり見えます。

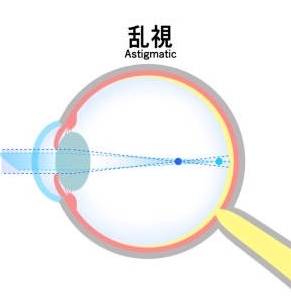

しかし、角膜や水晶体が正円ではなく楕円、例えるならラグビーボールのように歪んでいると、焦点が1か所に集まらなくなり、像がぼやけて見えます。

これが「乱視」という状態です。

程度の差はありますが、ほとんどの方が乱視を持っているとされます。

軽度の乱視は自覚症状がほとんどありませんが、乱視が強いと視力低下や眼精疲労の原因になります。

乱視からくる見えづらさを近視が進んで視力が落ちたと勘違いし、本来の近視度数よりも強い度数のレンズを使用して過矯正となってしまっている人や、乱視があるのに近視だけの矯正で過ごしている方も見えますが、無理矢理ピント調整しようとすることによって目が疲れたり、頭痛や肩こりといった症状を引き起こしたりすることがあるため、正しく乱視を矯正することをおすすめします。

また、物が二重に見えたりぼやけて見える場合、乱視以外に原因がある可能性もあるため、自分で判断せず、まずは眼科で検査してもらいましょう。

乱視の主な原因は角膜や水晶体の歪みです。

角膜や水晶体の形状が不規則だと目に入る光が複数の焦点に分散され、網膜上に正しく焦点を結ぶことができなくなります。

網膜上に正しく焦点を結べないために、文字やものが二重に見える、ぼけて見えるなどの症状が現れます。

また、遺伝や加齢によっても乱視が発症することがあります。

乱視には大きく分けて「正乱視」と「不正乱視」の2種類があります。

「正乱視」は角膜や水晶体がラグビーボールのような縦長や横長になった状態で、一定方向に歪んでいるために焦点が2つになってしまう乱視を指します。

正乱視には直乱視、倒乱視、斜乱視といくつか種類があります。

- 正乱視・・・角膜や水晶体が一方向にゆがんだ状態。

- 直乱視・・・ラグビーボールを横向きで置いたような、上下が押し潰された形にゆがんだ状態。乱視の中で最も多いパターン。

- 倒乱視・・・ボールを左右から押し潰したような縦長にゆがんだ状態。高齢になるにつれ倒乱視の人の割合が増えると言われている。

- 斜乱視・・・角膜や水晶体が斜めになっている状態。ものが二重に見える傾向がある。

「不正乱視」は角膜がでこぼこになっていたり、円錐状に尖ったりしているために焦点が複数できてしまう乱視を指します。

不正乱視は、生まれつきなど先天的原因ではなく、ケガや病気によって角膜や水晶体がゆがんだり傷ついたりする後天的原因で起きる乱視です。

角膜の歪みなどが原因の不正乱視は「角膜不正乱視」、水晶体の歪みなどが原因の不正乱視は「水晶体乱視」と呼ばれます。

乱視の矯正・治療方法は主に以下のような選択肢があります。

- 眼鏡・・・乱視用レンズで視力を矯正します。

- コンタクトレンズ・・・乱視用コンタクトレンズを使用して視力を矯正します。

- 屈折矯正手術・・・レーシック、ICL等の手術で視力を矯正します。

今回は、レーシック手術で乱視を治療する場合の流れやメカニズムについてご紹介したいと思います。

レーシックでどうやって乱視を治療するの?

レーシックといえば近視治療というイメージが強いかもしれませんが、乱視も治療することが可能です。

乱視は角膜や水晶体の歪みなどによって目に入る光が正しく屈折できず、像が歪むためにものがぼやけたり二重に見えたりしますが、レーシックで角膜をレーザーで削り、形状を変えて屈折率を調整することで乱視も矯正することができます。

角膜や眼球の収差の歪みに合わせて矯正していくため、視力に左右差がある場合や片眼のみの手術も可能です。

左右で視力の違いがある方や、どちらか一方の視力だけが低く片目だけ矯正したいという方にもオススメです。

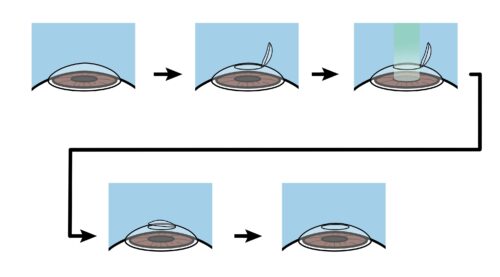

レーシック手術の一般的な流れは以下の通りです。

両眼10〜15分程度で完了する日帰り手術で、入院は不要です。

洗眼

↓

点眼麻酔

↓

角膜実質にレーザーを照射し、角膜の表面にフラップを作成

↓

フラップをめくり、エキシマレーザーで角膜実質層を削って角膜の屈折率を矯正する

↓

照射後フラップを戻し、フラップ下を洗浄し異物を洗い流す

↓

フラップが自然に接着されるのを数分間待つ

↓

手術完了

術後は一般的に手術翌日、4日後、1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後と定期的に検診があります。

医師によって検診時期が異なることがありますので担当医師の判断に従い、時期を守って通院しましょう。

レーシックで乱視を治療するのが難しいケース

レーシック手術は、日本眼科学会のガイドラインにより、-10D以上の強度近視がある場合や、角膜の厚さが400μm以上ない場合は適用とならず手術ができません。

乱視の場合は乱視度数-6D以上の場合は手術が難しいとされています。

また、不正乱視の場合は歪みが不規則なため、通常のレーシックでは乱視が残ってしまう場合があり、治療が難しいケースがあります。

不規則な歪みにも対応可能なレーシック手術を選択する必要があります。

そのほかにも円錐角膜によって不正乱視が起きている場合も手術を行うことができません。

円錐角膜とは角膜の中心部が薄くなり内側からの眼圧に耐えられなくなることで円錐状に角膜の表面が突出してくる病気で、角膜の突出によって角膜に歪みが生じ、不正乱視の原因になります。

円錐角膜の場合はレーシックは禁忌と定められているため、手術を行うことができません。

レーシック手術で治療するのが難しいと判断されても、ICL手術は適応となる場合があります。

ICL手術は角膜を削ることなく、目の中に小さなレンズを挿入することで屈折異常を矯正することのできる手術です。

レーシック手術で乱視を治療するのが難しい場合は、医師に相談の上、ICL手術も検討してみてくださいね。

まとめ

今回は、レーシック手術で乱視を治すことはできるのか、どのようなメカニズムで乱視を治療するのか、また、乱視の中でもレーシックで治療することが難しいケースはあるのか、について詳しく解説いたしました。

レーシック手術の流れや費用相場、メリット・デメリットなどについて詳しく知りたいという方は以下の記事もぜひご一読くださいね。

↓↓↓↓